1956 : la crise de Suez, un tournant pour le Moyen-Orient. Le 26 juillet 1956, Gamal Abdel Nasser, président de l’Égypte, nationalise le canal de Suez, jusque-là sous contrôle franco-britannique. Cette décision audacieuse entraîne une intervention militaire de la France, du Royaume-Uni et d’Israël, déclenchant une crise majeure de la guerre froide. Cet épisode marque l’essor du nationalisme arabe, le déclin des puissances coloniales européennes et une recomposition géopolitique au Moyen-Orient, tout en affectant profondément les populations locales.

Les origines de la crise

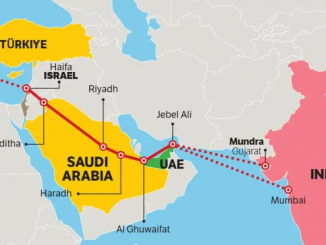

- Un enjeu stratégique : Inauguré en 1869, le canal de Suez est une artère vitale pour le commerce mondial, reliant l’Europe à l’Asie. En 1956, il achemine environ 1,5 million de barils de pétrole par jour, soit les deux tiers de l’approvisionnement européen ([source : BP Statistical Review of World Energy, données historiques]).

- Contexte politique : Nasser cherche à financer le barrage d’Assouan, un projet clé pour moderniser l’Égypte et assurer son autosuffisance énergétique. Après le retrait du financement promis par les États-Unis et le Royaume-Uni en juillet 1956, Nasser nationalise la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, contrôlée par des actionnaires britanniques et français, le 26 juillet 1956.

- Tensions coloniales : Cette nationalisation est perçue comme une provocation par Paris et Londres, qui y voient une atteinte à leurs intérêts économiques et à leur prestige colonial, déjà fragilisé par les mouvements d’indépendance en Afrique et en Asie.

L’intervention militaire

- Le protocole de Sèvres : En octobre 1956, la France, le Royaume-Uni et Israël concluent un accord secret à Sèvres pour coordonner une offensive. Israël, motivé par des tensions frontalières avec l’Égypte et le blocus du détroit de Tiran, lance une attaque dans le Sinaï le 29 octobre 1956.

- L’offensive anglo-française : Les forces britanniques et françaises bombardent des cibles égyptiennes, puis débarquent à Port-Saïd le 5 novembre, visant à reprendre le contrôle du canal et à destituer Nasser.

- Impact sur les populations : Les bombardements et combats à Port-Saïd causent des centaines de morts civils et militaires égyptiens, détruisant des infrastructures et semant la peur parmi les habitants ([source : rapports de l’ONU, 1956]). Les habitants de la région subissent des déplacements forcés et des pertes matérielles importantes.

La réaction internationale

- États-Unis et URSS : Contre toute attente, les deux superpuissances s’opposent à l’intervention. Les États-Unis, dirigés par Eisenhower, condamnent l’opération pour éviter de perdre leur influence dans le monde arabe face à l’URSS. Cette dernière menace d’intervenir militairement, accentuant les tensions de la guerre froide.

- Rôle de l’ONU : Sous pression internationale, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 1001 le 7 novembre 1956, exigeant un cessez-le-feu et le retrait des forces étrangères. Une force d’urgence de l’ONU (FUNU) est déployée pour superviser la fin des hostilités.

- Retrait des troupes : En décembre 1956, les forces anglo-françaises quittent l’Égypte, suivies par Israël en mars 1957. Malgré des pertes militaires et économiques, Nasser sort renforcé politiquement.

Un tournant pour le Moyen-Orient

- Déclin colonial : La crise expose la faiblesse des puissances européennes, désormais dépendantes du soutien américain. La France et le Royaume-Uni subissent une humiliation diplomatique, marquant la fin de leur domination au Moyen-Orient.

- Nationalisme arabe : Nasser devient une figure emblématique de la résistance anticoloniale, inspirant des mouvements en Algérie, en Irak et ailleurs. Cependant, sa gestion autoritaire et ses ambitions panarabes suscitent aussi des critiques dans le monde arabe ([source : Eugene Rogan, The Arabs: A History]).

- Recomposition géopolitique : L’URSS gagne en influence en fournissant des armes et un soutien financier à l’Égypte pour le barrage d’Assouan. Les États-Unis, quant à eux, renforcent leur rôle de médiateur régional.

- Israël : La victoire militaire israélienne dans le Sinaï consolide sa réputation de puissance régionale, mais son retrait sous pression américaine souligne sa dépendance stratégique vis-à-vis de Washington.

Conséquences et héritage

La crise de Suez a des répercussions durables :

- Pour l’Égypte : Si Nasser gagne en prestige, l’Égypte doit faire face à des pertes économiques (dommages au canal, coûts de reconstruction) et à une militarisation accrue du Sinaï, annonçant de futurs conflits.

- Pour les populations locales : Les habitants de Port-Saïd et du Sinaï souffrent des destructions et des traumatismes, un aspect souvent éclipsé par les récits géopolitiques.

- Pour la région : La crise accélère l’entrée de l’URSS au Moyen-Orient, intensifie les rivalités israélo-arabes et consacre les États-Unis comme arbitre incontournable.

- Mémoire collective : Dans le monde arabe, 1956 reste un symbole de résistance face à l’Occident, mais aussi un rappel des coûts humains et matériels des confrontations géopolitiques.

Conclusion

La crise de Suez de 1956 est bien plus qu’un conflit localisé : elle marque la fin de l’hégémonie coloniale franco-britannique, l’essor du nationalisme arabe sous l’égide de Nasser, et une reconfiguration des équilibres mondiaux dans le contexte de la guerre froide. Si elle consacre Nasser comme héros anti-impérialiste, elle révèle aussi les limites de son projet et les souffrances des populations locales. Cet événement reste essentiel pour comprendre les dynamiques géopolitiques et sociales du Moyen-Orient contemporain.

Sources :

- BP Statistical Review of World Energy (données historiques).

- Eugene Rogan, The Arabs: A History (2009).

- Keith Kyle, Suez: Britain’s End of Empire in the Middle East (2003).

Lire aussi : Le Moyen-Orient et la Seconde Guerre mondiale : un front oublié

Rapports de l’ONU sur la crise de Suez (1956-1957).