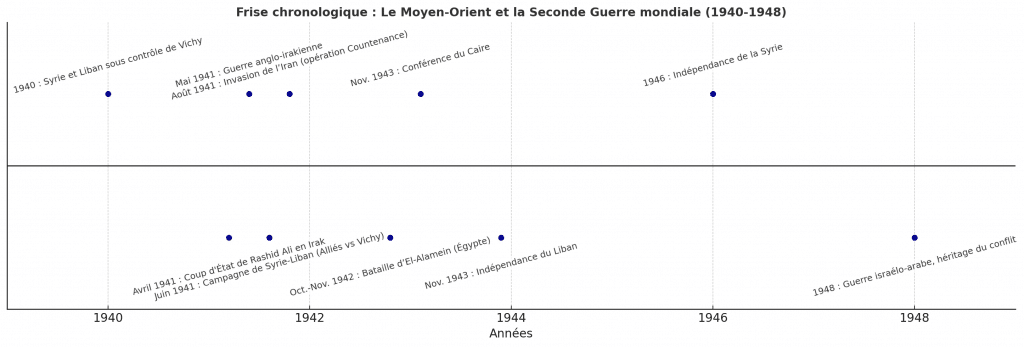

La Seconde Guerre mondiale évoque souvent les champs de bataille de Stalingrad, de Normandie ou du Pacifique. Pourtant, le Moyen-Orient fut un théâtre stratégique crucial, bien que souvent négligé. Ce front, où se croisaient routes vitales, ressources pétrolières et aspirations nationalistes, joua un rôle déterminant dans l’issue du conflit et les dynamiques postcoloniales.

De l’Égypte à l’Iran, en passant par la Palestine et la Syrie, la région fut un espace de confrontations militaires, politiques et sociales dont les échos résonnent encore.

Un théâtre stratégique majeur

Le Moyen-Orient était essentiel pour trois raisons principales :

- Routes stratégiques : le canal de Suez, par lequel transitaient 1,5 million de tonnes de marchandises par mois en 1942, reliait l’Europe à l’Asie et aux colonies britanniques.

- Pétrole : les gisements d’Irak (4 millions de tonnes/an) et d’Iran (10 millions de tonnes/an) étaient vitaux pour les Alliés, alimentant leurs armées et industries.

- Équilibres politiques : les nationalismes arabes, les rivalités entre Vichy et la France libre, et l’influence coloniale britannique et française faisaient de la région un terrain de tensions complexes.

L’Égypte et le canal de Suez : cœur de la stratégie alliée

Sous protectorat britannique depuis 1882, l’Égypte était le pivot des opérations alliées. Le canal de Suez, essentiel pour acheminer pétrole et renforts vers l’Asie, fut menacé par l’Afrikakorps allemand et les forces italiennes de Mussolini, alliées de l’Axe.

La bataille d’El-Alamein (1942)

En octobre-novembre 1942, les 220 000 soldats alliés de Montgomery repoussèrent les 115 000 hommes de Rommel, empêchant l’Axe de contrôler Suez et le pétrole. Cette victoire, considérée comme un tournant de la guerre, protégea l’approvisionnement allié.

Le Caire, centre allié

Le Caire, siège du quartier général allié au Moyen-Orient, accueillit aussi la Conférence du Caire (novembre 1943), où Roosevelt, Churchill et Tchang Kaï-chek planifièrent le futur de l’Asie et posèrent les bases des discussions sur le Moyen-Orient postcolonial.

Syrie et Liban : entre Vichy et la France libre

Après la chute de la France en 1940, la Syrie et le Liban passèrent sous contrôle vichyste. Leur position, proche de Suez et des routes vers l’URSS, en faisait une cible pour les Alliés.

En juin 1941, environ 35 000 soldats britanniques et FFL de De Gaulle affrontèrent 45 000 troupes vichystes. Après cinq semaines, les Alliés l’emportèrent.

Conséquences :

- Renforcement de la légitimité de la France libre.

- Ouverture vers l’indépendance du Liban (1943) et de la Syrie (1946).

- Galvanisation des nationalismes locaux, avec des figures comme Béchara el-Khoury.

L’Irak : nationalisme et tentations pro-Axe

En avril 1941, un coup d’État mené par Rashid Ali al-Gaylani et soutenu par le mufti Amin al-Husseini renversa le gouvernement pro-britannique de Bagdad.

La guerre anglo-irakienne (mai 1941)

Environ 9 000 soldats irakiens affrontèrent 20 000 Britanniques, qui reprirent rapidement Bagdad.

Cet épisode révéla les tensions entre nationalisme arabe et colonialisme, ainsi que l’attraction de certains leaders pour l’Allemagne nazie, perçue comme contrepoids à Londres.

L’Iran : pétrole et corridor stratégique

L’Iran, neutre mais dirigé par Reza Pahlavi, jugé trop proche de l’Allemagne, était vital pour son pétrole et sa position géographique.

Opération Countenance (août 1941)

200 000 soldats britanniques et soviétiques envahirent le pays, forçant Reza Pahlavi à abdiquer en faveur de son fils Mohammad Reza Pahlavi.

Entre 1941 et 1945, le « corridor persan » permit d’acheminer 5 millions de tonnes de matériel allié vers l’URSS.

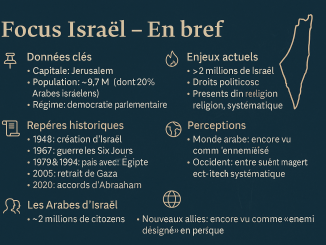

La Palestine : tensions communautaires et prémices d’un conflit

Sous mandat britannique, la Palestine devint un terrain de tensions accrues :

- Le Livre blanc (1939) limita l’immigration juive, malgré la Shoah en Europe.

- L’afflux de réfugiés juifs accentua les tensions avec les populations arabes.

- La Haganah coopéra avec les Alliés, tandis que le mufti al-Husseini chercha un soutien nazi.

La guerre posa les bases du futur conflit israélo-palestinien, intensifié dès 1948.

Impacts sociaux et culturels

La guerre bouleversa les sociétés :

- En Égypte : la présence de 500 000 soldats alliés stimula l’économie mais nourrit le ressentiment anti-britannique.

- En Irak et en Iran : l’occupation provoqua pénuries et migrations internes.

- La culture populaire (cinéma hollywoodien, radio alliée) influença les élites urbaines, tandis que les campagnes restaient ancrées dans les traditions.

Ces bouleversements alimentèrent les mouvements nationalistes, en particulier en Égypte, où les Frères musulmans gagnèrent en influence.

Nationalismes arabes et promesses d’indépendance

La guerre fut un catalyseur pour les nationalismes :

- En Égypte : la contestation anti-britannique prépara la révolution de 1952.

- En Syrie et au Liban : les promesses d’indépendance de De Gaulle rendaient le retour au statu quo impossible.

- En Irak et en Palestine : les sympathies pro-Axe reflétaient une frustration profonde envers l’Occident.

Les discours alliés sur la « liberté des peuples » (Charte de l’Atlantique, 1941) contrastaient avec le maintien des empires coloniaux, semant une méfiance durable.

Un front révélateur

Le Moyen-Orient ne fut pas un simple décor. Il fut :

- un théâtre militaire stratégique (El-Alamein, Suez, corridor persan),

- un enjeu énergétique vital (pétrole irakien et iranien),

- un creuset politique où nationalismes et colonialisme s’affrontèrent.

Ce front oublié accéléra l’effritement des empires coloniaux, galvanisa les indépendances et façonna les tensions postcoloniales.

Oublier ce rôle du Moyen-Orient, c’est méconnaître une pièce essentielle pour comprendre les dynamiques géopolitiques actuelles.