Selon la chaîne israélienne 12, Axios et des sources régionales, Israël aurait soumis à Damas une proposition d’accord sécuritaire visant à remplacer l’arrangement de séparation signé en 1974 après la guerre du Kippour. Inspiré du traité de paix israélo-égyptien de 1979, ce projet ambitionne de redessiner les équilibres militaires syro-israéliens dans un contexte post-Assad marqué par l’instabilité, les rivalités factionnelles et les influences étrangères. Mais son acceptation reste incertaine face aux dynamiques syriennes et régionales complexes.

Les grandes lignes de la proposition israélienne

- Mise en place d’une zone démilitarisée s’étendant du sud-ouest de Damas jusqu’à la frontière israélienne.

- Division en trois zones distinctes, avec des niveaux différenciés de présence militaire, d’armements et de missions autorisées.

- Dans la zone la plus proche de la frontière : aucune présence de l’armée syrienne ni d’armes lourdes, seules des forces de police et de sécurité intérieure seraient tolérées.

- Extension de la zone tampon de 2 km supplémentaires côté syrien.

- Interdiction de vol pour l’aviation syrienne au-dessus de cette zone sensible.

- Maintien d’un corridor aérien vers l’Iran, permettant à Israël de conserver sa liberté d’action militaire contre les menaces iraniennes.

- Possibilité d’un retrait progressif d’Israël de territoires occupés en Syrie, à l’exception du stratégique mont Hermon (Jabal al-Sheikh).

Un précédent historique : 1974 et 1979

Ce projet s’inspire de deux accords majeurs :

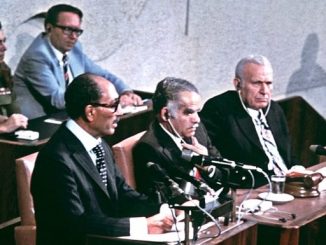

- L’arrangement de séparation de 1974, signé entre Israël et la Syrie sous médiation américaine, qui avait fixé une ligne de désengagement sur le plateau du Golan et instauré la présence de la FNUOD (Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement).

- Le traité de paix Israël–Égypte de 1979, qui avait institué des zones sécuritaires dans le Sinaï, démilitarisées ou à présence limitée, garantissant une stabilité durable.

Israël chercherait à transposer cette logique en Syrie, mais dans un contexte volatile marqué par la chute d’Assad en décembre 2024, la fragmentation du pays et les influences étrangères.

Les objectifs israéliens

Derrière cette proposition, plusieurs objectifs stratégiques :

- Institutionnaliser un nouveau statu quo en Syrie pour donner une légitimité politique à la réalité militaire actuelle.

- Neutraliser les menaces directes en réduisant la présence militaire syrienne près du Golan.

- Consolider la liberté d’action israélienne contre l’Iran, notamment les convois d’armes destinés au Hezbollah.

- Ancrer un cadre de sécurité durable, susceptible d’être reconnu par des acteurs régionaux (Turquie, monarchies du Golfe) et internationaux (ONU, États-Unis).

La Syrie post-Assad : un terrain miné pour un accord

La chute d’Assad a laissé la Syrie dans un état de fragmentation. Le régime de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), dirigé par Abou Mohammed al-Joulani, tente de consolider son pouvoir à Damas, mais sa légitimité est fragile.

Soutenu par la Turquie, HTS se présente comme modéré, mais reste sous pression de factions rivales, notamment les Forces démocratiques syriennes (FDS, kurdes) dans le nord-est et des groupes pro-turcs dans le nord. Les Kurdes, alliés des États-Unis, pourraient voir un accord avec Israël comme une menace à leur autonomie, tandis que les factions pro-turques pourraient y être favorables si Ankara donne son aval.

La population syrienne, épuisée par 14 ans de guerre, reste divisée. Le sentiment nationaliste, particulièrement fort chez les Sunnites et les Alaouites concernant la souveraineté sur le Golan, rend l’idée d’un accord entérinant des pertes territoriales (comme le mont Hermon) explosive. La communauté druze, présente près du Golan, pourrait également s’opposer à une démilitarisation perçue comme une cession de territoire à Israël.

Rôles des acteurs externes : Russie, Turquie et Iran

- L’Iran, principal visé par la proposition israélienne, reste déterminé à maintenir ses réseaux et ses milices en Syrie. Ses proxies (Hezbollah, milices chiites) pourraient tenter saboter l’accord.

- La Russie, affaiblie par la guerre en Ukraine mais toujours présente via ses bases de Tartous et Hmeimim, pourrait s’opposer à un accord marginalisant son influence. Toutefois, Moscou pourrait accepter un compromis en échange de garanties économiques ou militaires.

- La Turquie, soutien de HTS et puissance dominante au nord de la Syrie, accepterait-il un tel rapprochement, même sécuritaire avec Israël ? D’un côté, elle pourrait voir dans cet accord une opportunité de stabiliser le pays et de contrer l’Iran. Mais d’un autre côté, Ankara exigerait des concessions sur la question kurde.

Les défis et interrogations

- La Syrie, sous Joulani, a-t-elle la capacité politique et militaire d’appliquer un tel accord face à des factions rivales et une population divisée ?

- Comment les communautés syriennes (Sunnites, Alaouites, Druzes) réagiront-elles à une perte de souveraineté implicite sur le Golan ?

- L’Iran pourrait-il saboter l’accord via le Hezbollah ou d’autres milices ?

- La Russie et la Turquie accepteraient-elles un arrangement qui renforce la position israélienne sans garanties claires pour leurs intérêts ?

Réactions possibles et implications régionales

- Pour Israël : un succès stratégique, réduisant la menace syrienne et maintenant la pression sur l’Iran, tout en renforçant sa normalisation régionale (sur le modèle des Accords d’Abraham).

- Pour la Syrie : une stabilisation temporaire, avec des bénéfices potentiels (aides à la reconstruction, reconnaissance internationale) mais un risque élevé de contestation interne.

- Pour la région : un précédent de normalisation sécuritaire avec Israël, au prix d’un accroissement des tensions avec l’Iran et ses alliés.

Scénarios prospectifs

- Succès partiel : un accord limité sur la démilitarisation, sans retrait israélien du mont Hermon. La frontière serait stabilisée mais le conflit sur le Golan resterait latent.

- Échec de l’accord : rejet par HTS ou les factions syriennes sous pression iranienne, menant à une intensification des frappes israéliennes et à un risque d’escalade régionale.

- Succès transformateur : un accord global ouvrant la voie à une reconstruction syrienne soutenue par le Qatar ou l’Arabie saoudite, marginalisant l’Iran et renforçant la Turquie comme garant régional. Cela impliquerait une médiation internationale forte et des concessions mutuelles.

Institutionnaliser un nouveau statu quo sécuritaire dans un Moyen-Orient

La proposition israélienne à la Syrie est une tentative audacieuse d’institutionnaliser un nouveau statu quo sécuritaire dans un Moyen-Orient en recomposition. Inspirée par les succès de 1974 et 1979, elle se heurte à une Syrie fragmentée, où le régime de Joulani manque de légitimité et où les nationalismes locaux demeurent puissants.

Les rôles de la Russie, de la Turquie et de l’Iran, ainsi que les réactions des communautés syriennes, seront déterminants pour savoir si cette initiative restera une hypothèse diplomatique ou deviendra un tournant stratégique régional.

Lire aussi : Les Accords d’Abraham : une nouvelle dynamique pour la paix au Moyen-Orient