Prisonnière d’un héritage gaulliste dépassé et d’une obsession pour la cause palestinienne, la diplomatie française s’est marginalisée au Moyen-Orient. Dans une région redessinée par le pragmatisme, Paris doit choisir : lucidité et alliances claires, ou effacement diplomatique.

La France aime à se présenter comme une puissance d’équilibre au Moyen-Orient. En réalité, elle est aujourd’hui décalée, parfois même hors-jeu.

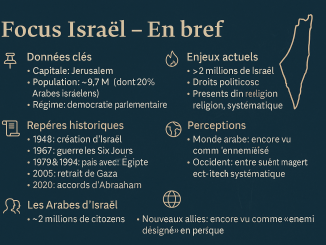

Sa politique étrangère reste figée dans un héritage gaulliste qui privilégie certains régimes arabes et s’accroche à un attachement quasi obsessionnel à la cause palestinienne. Or, le Moyen-Orient a changé : les Accords d’Abraham ont bouleversé les équilibres, l’Iran s’est affaibli, et de nouvelles puissances comme les Émirats arabes unis influencent l’agenda.

Dans ce paysage, la France continue d’agir comme si rien n’avait changé. Et ce décalage l’enferme dans l’illusion et la marginalité.

Un héritage gaulliste devenu un fardeau

Depuis De Gaulle, Paris cultive une image flatteuse : celle du partenaire « privilégié » du monde arabe. Cette posture visait à compenser la domination américaine et soviétique, mais elle s’est rigidifiée au point d’aveugler.

Relations étroites avec l’Égypte de Nasser ou l’Algérie post-indépendance.

Soutien systématique à la cause palestinienne, érigée en symbole, y compris quand des factions palestiniennes justifient le terrorisme et flirtent avec l’antisémitisme.

Initiatives internationales sans lendemain : conférences sur le Liban, la Syrie ou l’État palestinien… autant de diplomaties de salon sans réalisme ni concrétisation.

Bref, une diplomatie de posture plus que de résultats. Des postures qui mènent directement vers une sorte de complicité qui va à l’encontre des valeurs mêmes de la France.

Une région qui a tourné la page

Le problème est simple : ce logiciel français n’est plus adapté. Les Accords d’Abraham (2020) ont relégué la question palestinienne au second plan, au profit de partenariats économiques et sécuritaires autour d’Israël et de certains pays arabes.

Là où la France caresse encore les vieux démons de la « rue arabe », les États-Unis, eux, ont adapté leurs positions avec pragmatisme et réalisme. Ils donnent l’impression claire qu’ils veulent avancer sur un registre positif : du donnant-donnant.

La France, absente de ces négociations, est spectatrice. Pire : elle a cru que ses vieilles recettes diplomatiques suffiraient encore. L’affaiblissement de l’Iran, consécutif à la chute de Bachar el-Assad en 2024, a redéfini les rapports de force. Là encore, Paris a réagi avec lenteur et timidité. Elle paraît déconnectée, naïve et inadaptée au contexte du Moyen-Orient.

Là où certains pays arabes semblent avoir fait un examen critique de leurs rhétoriques héritées depuis des décennies, la France reste prisonnière de slogans qui attisent la haine et entretiennent les conflits.

Les ambiguïtés françaises : une neutralité de façade

En prétendant ménager tout le monde, la France finit par ne convaincre personne.

La complaisance envers le Qatar

La relation entre la France et le Qatar illustre parfaitement les ambiguïtés de la diplomatie française au Moyen-Orient. Au-delà des intérêts économiques et des investissements massifs de Doha en France, ce partenariat s’est transformé en un lien politique singulier, au point de peser sur certaines orientations diplomatiques.

Le Qatar n’est pas un acteur neutre. Il est l’un des principaux soutiens du Hamas et un promoteur actif d’une diplomatie islamiste qui instrumentalise la cause palestinienne pour s’imposer sur la scène régionale. Or, Paris continue de le considérer comme un interlocuteur incontournable, y compris sur la question israélo-palestinienne.

Ce choix n’est pas sans conséquences : il brouille la cohérence de la politique française et jette le doute sur son indépendance. Peut-on prétendre défendre la stabilité et la paix tout en s’alignant, même partiellement, sur un partenaire qui alimente les tensions et protège les acteurs les plus radicaux ?

La question demeure : la France conduit-elle sa propre diplomatie, ou accepte-t-elle que le Qatar lui impose ses priorités, notamment au détriment d’un partenariat stratégique clair avec Israël ?

Un double discours intenable

Depuis le 7 octobre, le discours français ne fait que durcir le ton contre Israël, rejoignant parfois les obsessions d’une certaine extrême gauche occidentale. Toujours prompt à désigner Israël comme responsable, Paris s’est retrouvé à la tête d’une coalition de pays qui depuis des décennies cultivent la haine de l’État hébreu.

Aux yeux des acteurs régionaux, cette ambiguïté est une faiblesse. La France paraît vouloir être plus « pro-palestinienne » que certains pays arabes eux-mêmes. Les Émirats et Bahreïn, eux, ont choisi des alliances claires et assumées avec Israël. La France, elle, reste empêtrée dans son obsession. Étrange posture pour un pays qui prétend jouer un rôle dans la région.

Une marginalisation assumée… à ses dépens

Le Moyen-Orient de 2025 se recompose rapidement. Mais Paris est à la traîne.

Israël s’impose comme un hub technologique et sécuritaire, mais la France garde ses distances. Pire, elle cherche même à pénaliser les entreprises israéliennes, pourtant parmi les plus innovantes et porteuses d’opportunités pour l’industrie française.

La Turquie étend son influence en Syrie, en s’appuyant sur un régime que Paris a tenu à recevoir en premier, pour quel résultat ? Aucun.

La Chine investit massivement dans le Golfe (25 milliards de dollars avec Riyad en 2023).

La Russie, malgré son affaiblissement, conserve des positions stratégiques.

Et pendant ce temps, la France est parasitée par ses débats internes. Les manifestations pro-palestiniennes massives après le 7 octobre ont façonné le discours diplomatique, donnant l’image d’un pays qui ajuste sa politique étrangère en fonction de ses tensions de rue.

Une puissance qui se laisse dicter son agenda par ses propres fractures — et par l’extrême gauche violente — n’est pas une puissance crédible.

Pour une diplomatie claire et assumée

Si la France veut exister, elle doit rompre avec ses illusions. Cela passe par trois choix clairs.

1. Promouvoir les valeurs démocratiques

Soutenir les initiatives concrètes de stabilité et de déradicalisation. L’exemple jordanien Tawasul, lancé en 2022 et qui a déjà touché 10 000 jeunes, montre qu’il est possible de s’attaquer aux racines de l’extrémisme. La France des Lumières et de la laïcité gagnerait en crédibilité si elle prenait la tête de la lutte contre l’islamisme. Or, elle le laisse prospérer à travers les discours et les médias qataris.

2. Forger des alliances stratégiques

Cesser les demi-mesures et coopérer franchement avec Israël et les Émirats. La cybersécurité, l’innovation, les énergies renouvelables sont autant de domaines où Paris pourrait retrouver un rôle. Avant d’appeler à un État palestinien, la France aurait mieux fait d’appeler à lutter contre le Hamas. C’eût été le meilleur service rendu à la paix — et aux Palestiniens.

Sortir de l’illusion

La diplomatie française ne peut plus se cacher derrière le gaullisme ni derrière l’obsession palestinienne.

Tant que Paris cherchera à flatter la « rue arabe » et à ménager des régimes autoritaires, elle restera marginale.

Dans un Moyen-Orient qui n’attend plus personne, le temps des illusions est terminé. À Paris de décider si elle veut être un acteur… ou un simple figurant, béatement souriant.

Lire aussi : Macron et l’illusion palestinienne : une diplomatie complice de l’islamisme